安威川ダムを考える 2011年10月版

①安威川ダムも計画から40数年。大阪府は河川整備委員会の審議を経て、「ダム建設が妥当」 との方針を決定し、国に報告しました。

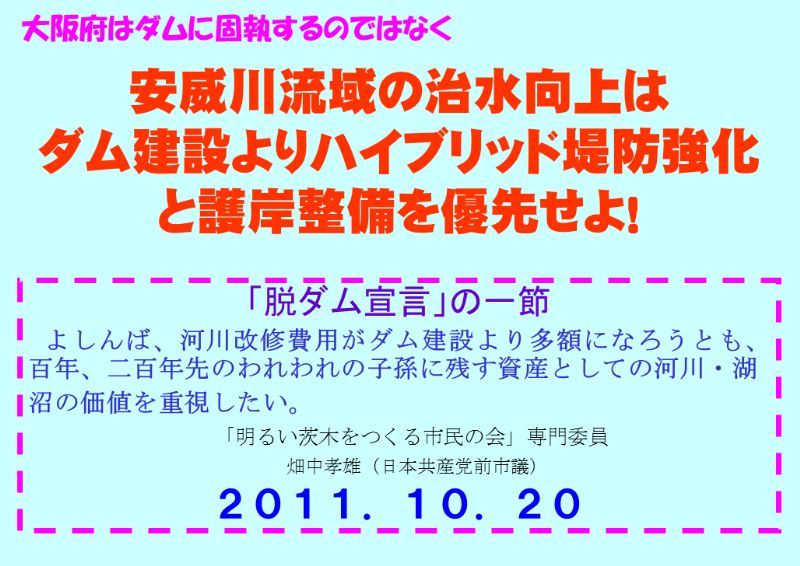

今こそ国も大阪府もダム万能の考え方から脱却して、際限のない自然現象による想定を超える洪水に対しても、被害を最小限にくい止めるために、破堤による壊滅的な被害の回避と軽減を流域全体で取り組む「都市型総合的水害防御計画」の検討を行うべきです。

大阪府は安威川本川の治水対策として、5つの方法(①ダム案、②河道改修案、③河道改修+遊水池案、④河道改修+放水路案、⑤河道改修+流出抑制案)を比較検討して、コスト面でもダムが最も低価格としています。

しかし私達がかねてから主張している耐越水堤防や決壊しづらい堤防など堤防強化+河川改修案については方策の検討すらされていません。

専門家は「安威川本川は堤防補強が実施されれば、百年に一回規模程度の洪水は流下できる。一方、茨木川など支流の改修が遅れている。したがって本川の堤防補強、支流の改修および堤防補強を優先するのが望ましい」と述べています。

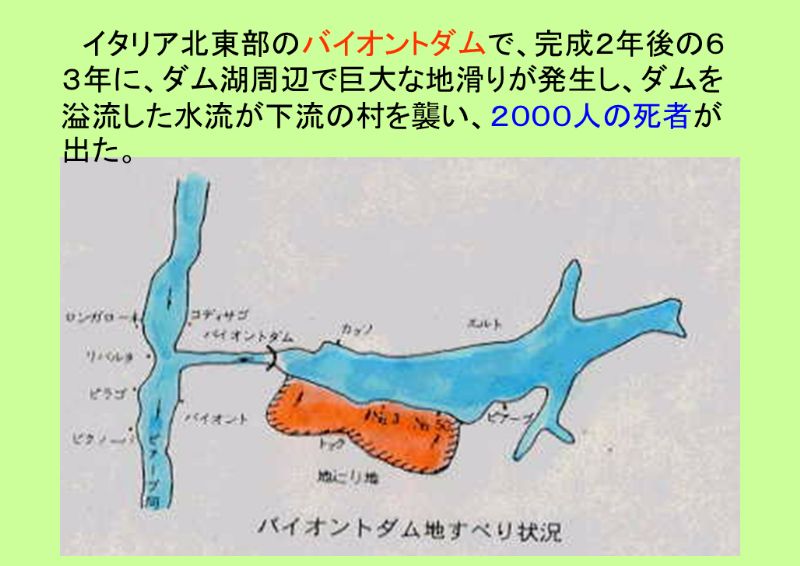

また大豪雨時のダム貯水池周辺斜面崩壊で下流域大洪水の心配もあります。

さらに東日本大震災と同じ規模の地震が起きた場合、大阪府下でも茨木市を含む約16の市が津波の被害にあうと指摘されています。

今からでも決して遅くはありません。世論の力で、安威川ダム計画を一旦凍結をして、本川と支川の堤防強化と河川改修による治水対策を検討させましょう。

②安威川ダムを一旦凍結をして、「本川と支川の堤防強化と河川改修による治水の方策を検討せよ」と求める第一の理由は、上流のダム建設による治水ではなく、流域全体の総合治水こそ、下流の都市型水害防止にもっとも有効だからです。

ところで大阪府のダム計画書では、「昭和42年7月豪雨により、安威川は宮鳥橋上流左岸で、破堤するなど浸水家屋25,240戸など大きな被害を生じた」としていますが、これは被害の原因を正確に表現したものではありません。

この図は、昭和42年の北摂大豪雨時に浸水が発生した地域とその原因を表したものです。

赤く塗った部分はすべて、低地の排水不良による浸水即ち内水によるものです。

安威川は××印の地点で流木により決壊し、横を流れる番田川の方へ崩れ落ちましたが、決壊による直接の浸水は全くありませんでした。

また緑に塗った部分も支流の茨木川、山田川などの溢水によるものです。

③これは安威川流域の治水を考える上で、もっとも大事な、流域の状況を表したものです。

安威川流域の全体面積は約163平方キロメートルですが、自然に安威川に雨水を排水できる地域は上流の120平方キロメートルです。

下流は天井川で43平方キロメートルは自然には雨水を、安威川に排水できず、下水道を通じて行っている地域です。

したがってこの地域に、時間雨量50ミリ程度以上の雨が降ると、内水による浸水が予想されます。

したがって安威川流域の治水を考える上では、河川の溢水と内水による浸水との両面から考える必要があります。

④この立場から、安威川流域の治水対策として、具体的に5つの方策を提案しています。

第1に、当面20~30年の期間の安威川本川の河川整備目標は昭和42年7月降雨とすること。ダム案についてはその後に検討すること。

第2に、河川整備工事の内容として、本川の天井川改善をはじめ、堤防の強化、支川の茨木川等の河川改修を中心にすすめること。

第3に、上流部での開発の規制を強化するとともに、森林整備や土砂流出防止のための沈砂池の設置などを進めること。

第4に、下流部の河川への負担軽減のため、ポンプによる本川への雨水排水システムを見直すとともに、番田川の機能を生かす方策を検討すると共に、内水対策のために雨水浸透・貯留施設の分散設置などをすすめること。

第5に、緊急避難など防災システムの確立をすすめること

以上の内容を含む都市型総合的水害防御計画を策定するために、住民や専門家も参加する検討機関の設置を求めます。

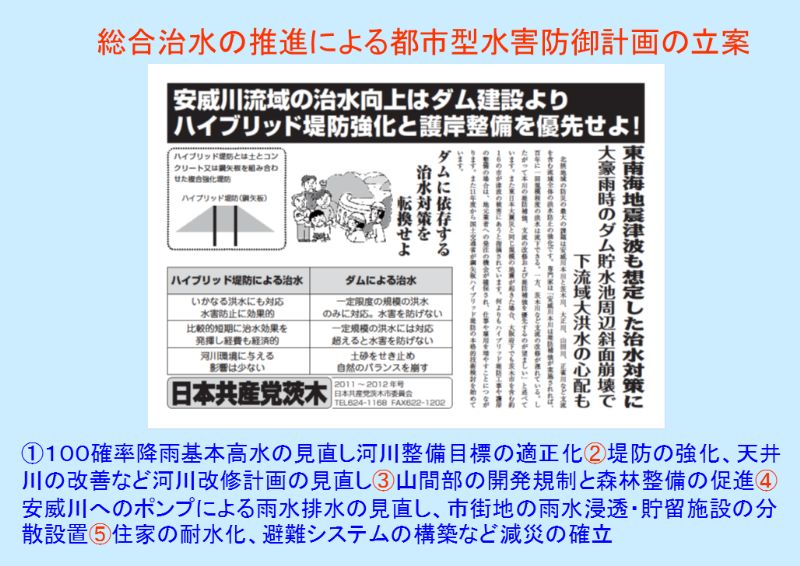

⑤ここで安威川とダム計画について、少し説明をさせていただきます。

安威川はその源を京都府亀岡市に発し、大阪府北部の高槻市・茨木市・摂津市、吹田市・大阪市を流下し、神崎川に合流する、流域面積163平方㎞、延長32㎞の大阪府管理の一級河川です。

ダムは1960年代後半に洪水防御と大阪府営水道の水資源確保のための、多目的ダムとして計画されましたが、2009年に水道用水からは撤退しました。

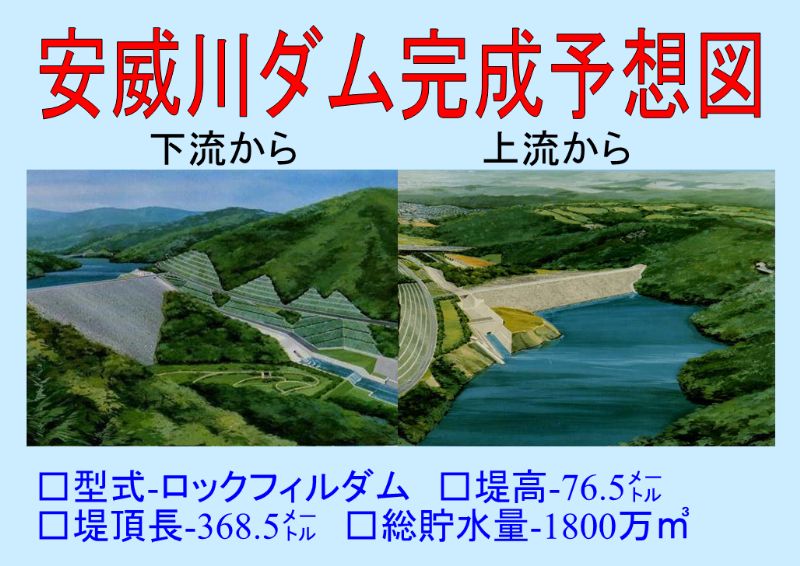

⑥安威川ダムの完成予想図です。

ダム湖の面積は甲子園球場の20倍、約80㌶で、すでに茨木市生保(しょうぼ)地区など70戸の住民と広大な農地の立ち退きが強制されました。

型式はロックフィルダム、ダムの堤の高さは76.5㍍、堤の頂点の長さは368・5㍍、 貯水量は1800万立方㍍、規模としては中の下の大きさです。

⑦安威川ダムの総事業費は国と大阪府と流域市が負担します。

関連の工事を含めると約1370億円程度といわれています。

すでに21年度末でダム本体工事等(約235億円)を除く、用地費や道路など関連工事費等で約842億円支出しています。(残額528億円)

ただし水道事業からの撤退で浄水場整備事業費17億円はすべてムダな投資となりました。

また利水と治水の目的を併せ持つ、多目的ダムとしての安威川ダム工事の場合は約1370億円の80%近くが、最終的に国の負担となりされてきましたが、治水中心のダムに変更された場合は過去の支出も含めて大阪府の負担は増えるとされています。

⑧みなさんは安威川を直接ごらんになったことはおありでしょうか。

ご存じのない方に、安威川の下流部、中流部、そして上流部についてご紹介したいと思います。

下流部は残念ながら、幹線道路や新幹線に取り囲まれ、下水道処理場や事業所などから排出される汚水で相当汚染されています。

しかも上流からの土砂が河床に堆積し、極端な天井川となっています。

⑨中流は一変して、渡り鳥のすみかともなっており、また釣りマニアの絶好の釣り場となっています。また河川敷は散策路として整備されており、市民の憩いの場となっています。

⑩上流はかってはキャンプや水遊びのメッカとして、人気スポットになっており、とくに龍仙峡は多くの市民から親しまれてきました。

今は上流の採石場などからでる濁水で、魅力は半減しています。

⑪安威川ダムを凍結して、「ダムに頼らない、利水と治水の方策を検討せよ」と求める第二の理由は、大規模な環境破壊になるからです。

「脱ダム宣言」では、「よしんば、河川改修費用がダム建設より多額になろうとも、百年、二百年先のわれわれの子孫に残す資産としての河川・湖沼の価値を重視したい」と述べています。

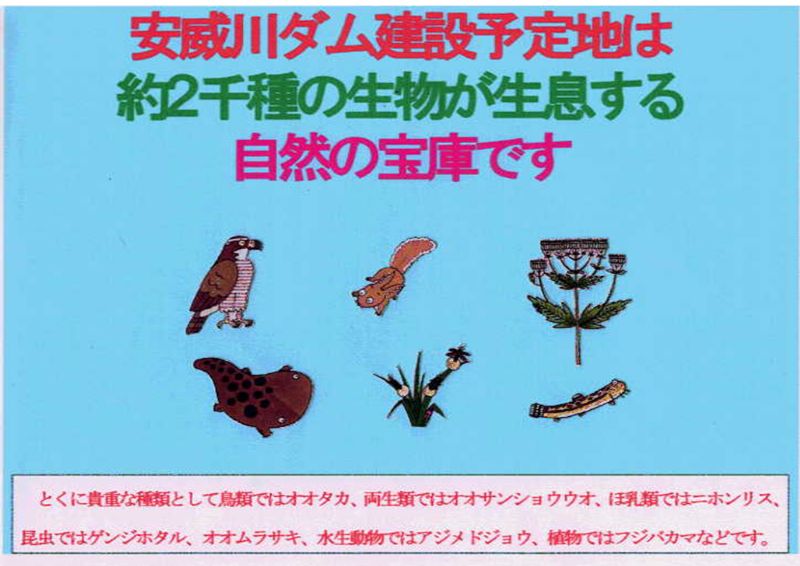

ご存じのように、安威川ダムの建設予定地は約2千種類の生物が生息する自然の宝庫です。

特に貴重な種類としては、鳥類ではオオタカ、両生類ではオオサンショウウオ、モリアオガエル、ほ乳類では二ホンリス、昆虫類ではゲンジボタル、オオムラサキ、水生動物ではアジメドジョウ、植物ではフジバカマなどです。

力を合わせて、大阪の貴重な里山の自然を守りましょう。

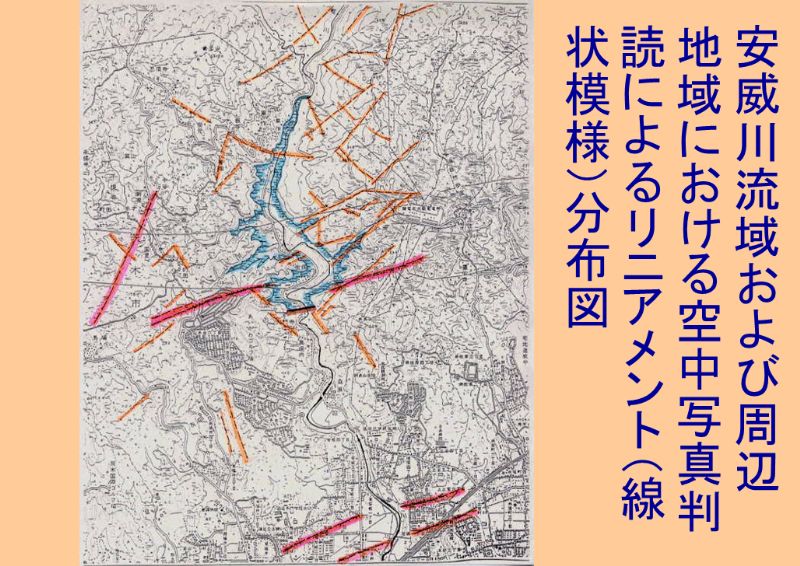

⑫もう一つ、安威川ダムを凍結して、「本川と支川の堤防強化と河川改修による治水の方策を検討せよ」と求める理由に、ダムサイトとダム湖周辺の活断層の存在など、地質の問題があります。 ダムサイト付近には大小24本の断層の存在が確認され、活断層との関連が危惧されています。さらにダム湖周囲には馬場断層とともに、無数の断層が十文字に存在するなど大変複雑な地層の特徴をなしています。

⑬東日本大震災では福島県須賀川市藤沼ダムが決壊して、死者4人、行方不明3人の大災害となりました。

2011年12号台風では紀伊奈良山地で、多数の斜面崩壊が発生しました。

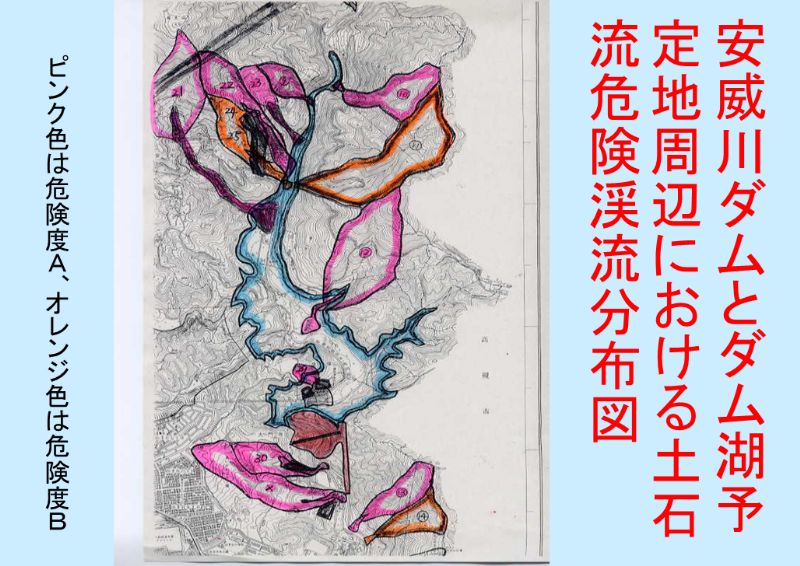

安威川ダム湖予定地周辺には多数の土石流危険渓流と2箇所の市指定地すべり危険箇所が分布しています。

土石流危険渓流のピンク色は危険度Aで、オレンジ色は危険度Bです。

こうした地質的に問題がある地域にダムを建設すれば、豪雨時や地震時に土石流が発生する可能性は否定できません。

平成4年度の大阪府の調査でも、「貯水池周辺斜面地で雨水により斜面の安定性が損なわれたり、貯水により山体の水位が上昇し、斜面の安定性が損なわれる可能性が高い斜面が2箇所ある」と指摘しています。

⑭岩手・宮城内陸地震ではダム湖周辺の地辷りで多量の土砂が崩落しました。

安威川ダム湖予定地周辺には多数の土石流危険渓流が分布しています。

ピンク色は危険度Aで、オレンジ色は危険度Bです。

こうした地質的に問題がある地域にダムを建設すれば、豪雨時や地震時に土石流が発生する可能性は否定できません。

⑮最後まで、ご覧いただきありがとうございました。

アメリカではすでに「ダムのような環境に及ぼす影響の大きな事業を行おうとするときは、環境影響コストを上回る事業効果を上げることが必要」としています。

日本ではまだ環境影響コストを過少に、事業効果を過大に評価して、事業が強行される例が続いています。

大阪でも、全国でも、「ダムに依存する治水対策を転換せよ。地域・生活密着型公共事業に転換せよ」の声を上げようではありませんか。

安威川ダム計画を一旦凍結をして、本川と支川の堤防強化と河川改修による治水の方策を検討させるため、ご協力をよろしくお願いします。