| ダム建設が、安威川流域の洪水を防ぐ、最も有効な方法なのでしょうか?−1− |

答 ダム建設など河川改修一辺倒の治水行政を進めてきた建設省も最近では、「開発による流出量の増加や低平地への都市域の拡大など、流域の都市化が著しい河川では、治水安全度を高めるために、河川改修を強力に進めるのはもちろんのこと、流域の保水・遊水機能を確保するための施設整備、水害に安全な土地利用や建築方式の誘導、洪水時の警戒避難態勢の整備などと合わせた総合的な治水対策を推進する事が有効である」として、方針転換せざるを得ない事態となっています。(図二)

ところが大阪府は安威川流域がこうした都市河川の典型にもかかわらず、「河道拡幅、遊水池設置、放水路建設、ダム築造などを比較検討した結果、ダム建設が最も効果的」とする四者択一を行っただけで、流域全体を視野に入れた総合的な治水対策については検討すらしていません。

《大阪府は、「ダム建設しかない」を根拠づけるために百年確率降雨予測流量を過大に見積もっています》

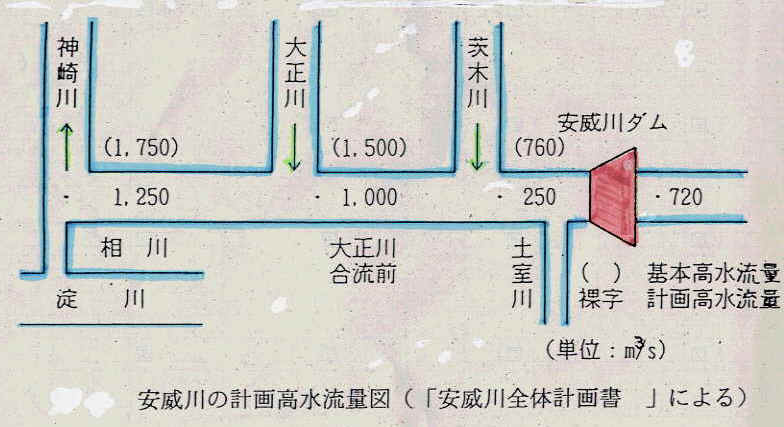

大阪府作成の「安威川全体計画書」では、安威川の治水計画と安威川ダムの関係について、「流域で大阪府が予測している百年確率降雨があった場合、ダムによって流量毎秒600立方メートルの洪水調節を行ない、大正川合流前地点における流量毎秒1500立方メートルを改修による流下可能流量1000立方メートルに、相川地点における流量毎秒1750立方メートルをおなじく1250立方メートルに減らし洪水を防ぐ」としています。(図三)

図二 建設省河川局監修

「都市河川事業の概要」より

●総合的な治水対策の概念図

問題は、この百年確率降雨の流量をどのように予測し、そして治水対策を選択するかということです。大阪府は大正川合流前地点の百年に一度の予測流量を、毎秒1500立方メートルと見積もっていますが、この数値はこの約百年の中での最大の豪雨時(昭和42年7月)の同じ地点の実績流量毎秒約830立方メートルの1.8倍にもなっています。このように、流域の乱開発を野放しにして、しかも百年確率予測流量を、この百年間の実績流量よりはるかに過大に予測して、「ダム建設しかない」という結論を導き出すのが適切なのか、それとも開発による洪水の流出増を極力くい止め、百年確率予測流量についても、妥当な流量を予測して、総合的な治水対策をすすめるのと、どちらがいいのかが、いま問われています。

では予測流量を過大に見積もってダムを建設すればどのような結果を生み出すでしょうか。なによりも、これまでの浸水被害の主な原因である内水災害や支流の氾濫に対して、何ら役立たないばかりか、ダム建設によって国際文化公園都市開発など大型開発はもちろんミニ開発も含めて歯止めがなくなり、流域全体の治水の安全度を一層低下させることにつながります。