| 昭和42年の北摂大水害の被害の原因は… |

浸水被害の原因は内水災害と支流の茨木川や大正川などの破堤・溢水によるものです。

答 記録によると明治以降、安威川流域の大きな豪雨災害は昭和42年災害も含めて11回発生しています。とりわけ昭和42年災害の一日降雨量は観測史上(明治18年以後)最大のものです。この災害の原因について、大阪府発行「安威川総合開発事業計画書」(安威川ダム)には「昭和42年7月豪雨により、(安威川)宮鳥橋上流左岸で、破堤するなど浸水家屋25,240戸、浸水農地1,517ヘクタール、被害総額107,469,000,000円等大きな被害を生じた」と記されています。この記述を見る限り、浸水被害の最大の原因は安威川の破堤にあるかのように聞こえますが、事実はそうではありません。

当時の洪水被害の資料を調べてみますと、昭和42年の北摂大水害の浸水被害のほとんどは内水災害(降った雨が河川に流入できずに、低地にたまって起こる浸水被害)と支流の茨木川、勝尾寺川、大正川、山田川、正雀川などの破堤、溢水によるもので、安威川での唯一の破堤箇所である宮鳥橋上流左岸決壊による家屋や農地の直接の浸水被害は全くありませんでした。

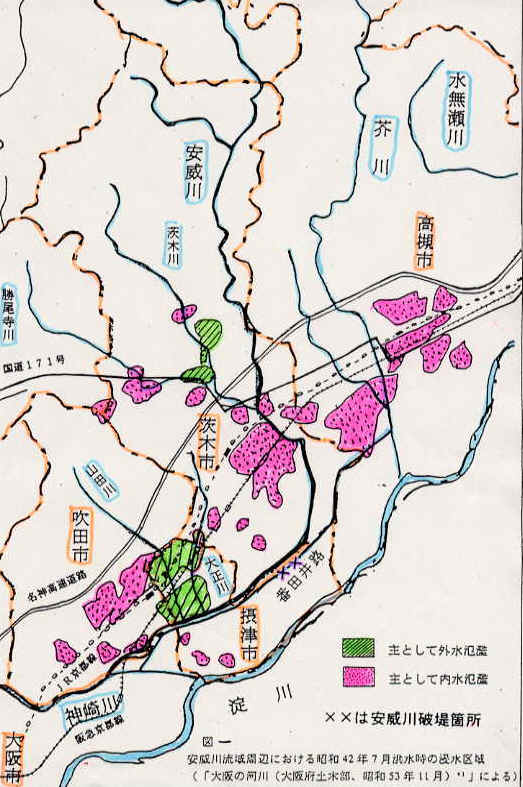

図一はこれも大阪府発行の「安威川流域周辺の昭和42年7月洪水時の浸水区域図」ですが、安威川破堤箇所の近辺には、破堤による直接の浸水被害区域は全く見当たりません。当時の関係者の証言でも「安威川が決壊したと聞いて現場に飛んで行ったところ、そこで目撃したのは、安威川の濁水を改修された番田井路がすべて呑み込んで流れている姿でした」(「神安土地改良区百年誌」)とされています。(ただし番田井路が逆流して、鳥飼地域の一部農地が浸水)

その地域の治水対策を検討する場合、過去の水害の原因を正確に把握することが重要です。ダムを建設するために、意図的に、その原因さえねじ曲げて宣伝しているとしたら大きな問題です。

| 《治水対策なしの流域の乱開発が浸水被害激増の最大の原因》 | |

|

「茨木市地域防災計画」(茨木市発行)には、茨木市の風水害の履歴の特徴として、「明治、大正および昭和十年頃までは、淀川や安威川の破堤による外水氾濫で被害を生じる事が多く、以降は小河川及び水路の溢水などの内水氾濫による被害が主体となった」と記され、摂津市史でも、「大河川の破堤、溢水による洪水が河川改修によって影をひそめる一方、内水洪水は市街地の拡大に比例して、毎年のように発生するようになった」と記されています。 この中から、かっては市街地の内水氾濫防止の役割を果たしていた農地やため池が失われる一方、それに変わる治水対策が講じられなかった事が大きな原因であることがわかります。 また支流の茨木川や大正川、山田川などの破堤・溢水の原因を究明することも重要です。昭和42年7月豪雨当時の「朝日新聞」には、「(勝尾寺川の)上流域の宅地化が進んだため、鉄砲水となり、しかも堤防を越えた水が宅地に遮られて逆流し、堤防を外側から崩す結果となった」と報道され、摂津市史には「山田川、大正川の上流部に位置する千里丘陵において、ニュータウン建設が進められ、さらに万博の造成工事が始まるなど大規模な開発が行われたにもかかわらず、河川改修が立ち遅れていたことが原因である」と記されています。 |

安威川流域周辺の昭和42年7月洪水時の浸水区域 (「大坂の河川(大阪府土木部、昭和53年11月)」による) |